Lo abbiamo visto giocare, salire le scale, aprire porte, caricare lavastoviglie, fare la guardia. Ora Spot, il cane-robot, è diventato grande e ha compiti importanti

Spot, il famoso cane robot di Boston Dynamics, è in missione a Chernobyl, per misurare i livelli di radiazione nell’ex centrale nucleare, indimenticabile luogo di uno dei disastri nucleari tra i più gravi della storia.

Adesso Spot ‘scodinzola’ nel sito e, grazie ai dati raccolti dai suoi sensori, i ricercatori dell’Università di Bristol potranno creare una mappa in 3D del calore e della distribuzione delle onde elettromagnetiche pericolose tutt’ora presenti in zona.

Perché a oltre trent’anni dal disastro, avvenuto nell’aprile 1986, Chernobyl resta una città fantasma, dove vagano cani randagi e rari turisti interessati a vedere da vicino la ‘location’ della catastrofe e della nota serie tv di Hbo, che racconta come vigili del fuoco e primi soccorritori sacrificano se stessi per contenere le conseguenze dell’evento. E dove ancora oggi, i pericoli per la presenza umana non sono venuti meno.

Spot è al lavoro nella zona dell’Unità 4, dove ebbe inizio la perdita del reattore nucleare, a seguito del surriscaldamento. Il robot può indugiare senza rischi sia all’interno che all’esterno del sarcofago, la struttura in cemento armato costruita appositamente, anni dopo, per contenere le emissioni di materiale radioattivo.

Non per gioco ma per lavoro

Spot non è un surrogato di animale domestico o un giocattolo: con le sue quattro zampe, può correre, arrampicarsi ed evitare gli ostacoli, vedere a 360 gradi ed eseguire una serie di compiti programmati come, appunto, le ispezioni a Chernobyl, ma anche in luoghi potenzialmente pericolosi come cantieri e miniere.

Da quest’anno, Spot è stato disponibile per istituzioni, sviluppatori e accademici, che possono acquistarlo in un kit e assemblarlo. A Singapore, è già lavoro nei parchi per invitare i visitatori a rispettare la distanza di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid 19.

epa08411439 A handout photo released by the Government Technology Agency of Singapore (GovTech) of a four-legged robot named Spot which broadcasts a recorded message to remind people to observe safe distancing measures in the Bishan-Ang Mo Kio park in Singapore, 08 May 2020 (issued 09 May 2020). The robot is on a two-week trial from 08 May 2020 to assist parks with safe distancing measures to prevent the spread of Covid-19. EPA/GOVTECH HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

L’azienda che lo produce è uno spin off del celebre Massachussetts Institute of Technology, l’istituto di tecnologia più importante al mondo. Nata nel 1992, ha avuto investimenti importanti da colossi del tech a partire da Google X, tra 2013 e 2017, e dalla giapponese Softbank Group, che è ancora proprietaria dell’azienda.

A novembre la stampa tech ha diffuso notizie secondo cui Softbank Group sarebbe in trattative per vendere Boston Dynamics Inc. alla casa automobilistica sudcoreana Hyundai Motor Co., per una transazione -non confermata dalle parti – del valore di un miliardo di dollari.

Il cane robot ha fatto un ingresso trionfale al Web Summit di Lisbona nel novembre 2019, percorrendo il corridoio centrale dell’arena tra una folla di 60 mila giovani entusiasti. Nell’occasione, il Ceo di Boston Dynamics ha raccontato la sua evoluzione, durata 5 anni, fino alla versione finale ora disponibile al costo di circa 70 mila euro.

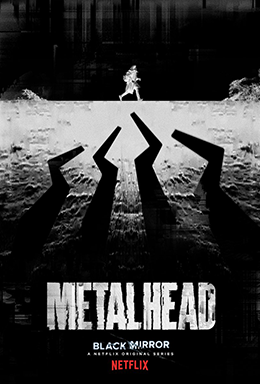

Spot nel frattempo è diventato talmente famoso da ispirare, si dice, una delle puntate della quarta serie Netflix Black Mirror, ‘Metalhead’. Un protagonista non troppo rassicurante, è vero. Ma ha dato lo spunto anche ai nuovissimi piccoli robot, creati dagli studenti del Mit, che giocano a pallone e fanno le capriole… in attesa di diventare grandi.

Celia Guimaraes @viperaviola